りゅうぎん紅型デザインコンテスト

沖縄県の伝統工芸の一つである紅型の振興と若手工芸家の育成ならびに紅型デザインの新しい領域を追求していくことを目的に、「りゅうぎん紅型デザインコンテスト」を毎年開催しています。応募作品は展示会で発表するとともに、入賞作品については当行のカレンダーや通帳、広報物などに広く活用しています。

※りゅうぎん紅型デザイン公募展は、第17回(平成20年)より、りゅうぎん紅型デザインコンテストに名称を変更しています。

※画像をクリックすると拡大表示します。

| 大賞 | 技術賞 |

|---|---|

|

|

| 「森を生きる」 新垣 優香 |

「砂遊び」 比嘉 敏子 |

| デザイン賞 | 奨励賞 |

|---|---|

|

|

| 「海中(うちゅう)~唯、存在(ある)だけ~」 迎里 勝 |

「空と海」 新城 成則 |

| 奨励賞 | |

|---|---|

|

|

| 「森の賑わい」 奥原 文子 |

審査講評

- 大賞「森を生きる」

南島の森のイメージを植物(くわずいも、ヘリコニア等)の繁茂する上部画面に、大きな二羽の鮮明な蝶が描かれている。蝶はアゲハ蝶とオオゴマダラであるが、上部右コーナーには木漏れ日の差し込む蜘蛛の巣の網目が描かれている。

オオゴマダラは通常なら、白地に多数の黒い斑点のある蝶だが、作者は茶褐色で縁取って強調し、架空の蝶のように仕上げてある。この創造力が全体に緊張感を与え、心惹かれる。貫禄充分だ。審査講評 星 雅彦

(美術評論家)

- 技術賞「砂遊び」

画面の中間に描かれた海は、意表を衝いて白色であり、そのぼやけた中に単純化した波の線描が表現されている。そして浜辺に黄色い敷物を広げたように、憩いの空間がある。その中に宿借(やどかり)の巻貝や小鳥たちがちりばめられてある。小鳥はあちこちに描かれてあるが、主題は浜辺にある防潮林としてのアダンであり、その枝葉は固く線状針形のアダンが醸し出す歌が聞こえるようだ。果実は球状楕円形で丸くて大きい。作者は恐らく風物詩としてそれらを描いたのであろう。装飾的に捉えた技能は評価されてよいと思う。

審査講評 星 雅彦

(美術評論家)

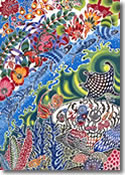

- デザイン賞「海中(うちゅう)~唯、存在(ある)だけ~」

左上部には丸い月をのぞくように浮上させ、その間近くから波の流れが動的に描かれている。右上部にはサンゴの産卵の様子。残り8割方の紙面には、さまざまなサンゴの形態がひしめくように存在感を示す。中には巨大な円筒型のキクメイシ、八放サンゴ、ノウサンゴ等々サンゴのオンパレードである。その画面は色彩の変化に富み、それぞれの存在感を示しつつ、輪廻(りんね)を念頭に置いているかのようだ。暗示的な作者の企図する言葉からヒントを得た次第。強い存在感がある。

審査講評 星 雅彦

(美術評論家)

- 奨励賞「空と海」

太陽の恩恵を受けた陸地にふさわしいアカバナー(ハイビスカス)や白ユリやデイゴの花など咲き乱れた地上の楽園と、向かい合って海底の楽園を華麗に描いている。潮流を遊泳する飛び魚が一列に飛んで銀色に輝いている。海底には貝類や魚類が生息し、その静穏な世界を謳歌(おうか)する風情、巨大なマンタの遊泳も同調しているようだ。

審査講評 星 雅彦

(美術評論家)

- 奨励賞「森の賑わい」

この作品は、ヤンバルの森の中を散策して、巨大な活花のように上下左右を切り取って、一つのタブローに収めた感じなのだ。そしてバナナの実を中心に赤紫色のニチニチソウをバナナの枝葉の間隙(かんげき)に挿入して、豊かな「自然」を表現してある。作品としては、美しい出来映えであるが、ただ何をどう捉えて作品化するかが宿題となっている感じでもある。その実力は今後にきっと発揮されるだろう。

審査講評 星 雅彦

(美術評論家)